2009, hello, sadness, Tangren Contemporary Art Center, Bangkok, Thailand

一、

当年,18岁的Francoise Sagan(弗朗索瓦兹,许冈)所写的“你好,忧愁”( Bonjour Tristesse)震惊了全世界。这本关于青春、爱情和孤独的小说,通篇散发着淡淡的愁绪,死亡抑或爱情在她的笔下都只是轻愁。Sagan本人就像她描写的主人公一样,生活在二战后,衣食元忧,

对一切都满不在乎,自我反叛而又肆意妄为。

“我在唱机盒里投入20法郎,点那支在戛纳听过的乐曲,平添王分钟的忧 郁。”,这就是Sagan, 轻快的忧伤。

她还说:“我从不把活着和对生活的期待混为一谈。我对生命元所期待。”对她来说,任何宗高伟大之类的价值或道德评价都不重要。

她任性而自我,当一切坚固的东西都烟消云散后,“凌晨时分,我躺在床上听到巴黎来来往往的车辆,回忆说来就来,根本由不得我;夏天又到了,所有往事又限着回来了。”她就是用着这样的笔触写出了战后欧洲那一代年轻人的生活。

这可能也就是“你好,忧愁”在法国战后第一代中产阶级眼里近似一神宣言的原因,他们的父辈经历了太受动荡沦桑,只能咀嚼历史留下的苦闷,这对没有战争记忆的他们来说显然过于沉重,欧洲传统价值评判标准元疑也过于束得和累赘。选择“你好,忧愁”也就是选择Sagan式的生活,意味着拒绝滞留在上一代人的精神世界里。

现如今我们所在的时代,已经没有了Ssagan。但这神轻盈的忧愁,却是一样的。这些出生于七八十年代的年轻艺术家们,正如同那时的法国,没有战争的记忆,没有匮乏的记忆,没有文革的记忆。生长在社会快速发展的时代,经济的繁荣带来文化体验的极大丰富,对他们更多地影响来自于文化商业的开放、快速的城市化、商业文化的不断冲击以及大众传媒。受元混杂的文化特征也在不断突破传统教导的事物标准和判断,幼小时被强制灌输的理念已随着海量信息的冲刷而湮天。过去崇高之类的价值观、传统的审美观已然并不重要。他们无意于“主流”或“非主流”、“体制”或“体制外”的界定,更为遵从自我的价值体验,作品创造充满愉悦自我、成就自我的精神气质。

同时他们也迷茫,青春本能的心生反叛却又元从反叛;他们物质,敢于承认自己的欲望,但并不矫情;他们敏感脆弱,有时神经质;他们自我,追求个性和独立,但并不自大;他们的忧愁来自于对生命,对生活意义的寻求,对现实、对自身的鄙视。他们身上都有一些相同的特质:忧郁,孤独,行徨,在现实光鲜的外表下跳跃着,却无时无刻不试着逃离,游走于现实生活边缘。

Sagan在她的书里说:“这个世界被物欲侵略了,受样的传播文化发展,催生了有史以来最普遍的、价值观上的一元化,我们正在被沉闷与刻板淹没。发出不一样的声音,做一个不一样的人,本身就是一种贡献。”历史在这螺旋上升的过程中发生着奇妙的重合与变异:生活在信息时代的新一代艺术家,厌恶沉闷与刻板,也不甘于复制和留同,相对而言他们的创作正在逐步摆脱老一代艺术家的影响,也慢慢确立了他们鲜明独特的艺术语言。由于生活中没有经历太大的波折,加上外在大叙事体系的崩解,让这一代将关注点摆放在自身内在情感抒发,彰显内心微观世界的片刻零碎,少了宏观视野的历史性观点,偏好“轻盈”的美学风格。“轻盈”的状态,可能是一种漂浮,一种渗透,一种缓慢的解离过程,或是一种软而绵的成像方式。他们不再以政治内容为主题,转而关注自我内心情感、幻想、人性及生命本质的课题,珍视那些被人漠视的心灵经验,真诚和敏感地反射当下的生活,关心与他们的生活息息相关的事物,他们的作品也因而带有了他们对世界的独特看法,以个人化的方式表达了他们真实的个人情感体验和单纯的个人审美趣味,作品中隐含着一种与前一时期艺术完全不同的精神内涵和艺术气质。

同时他们情感表达的婉约与克制,使作品在具体的情绪外总是潜藏着一种淡淡的忧郁,这抹若有若无的感伤色彩也许正是我们这个文化转折时期的敏感心灵 特有的一神精神气质。因为他们缺少 的面对历史的资源,他们的“顺利”和“空白”也为他们容易陷入忧愁和迷茫而找到依据。消费时代的广泛的精神虚元也使他们始终元法摆脱一种深度的无力感。生在自由世界看似无限选择,但世界却像巨大的海绵往往吸走冲击的力量与呐喊,虚元成了某种深刻。加之迈入成人的惶恐,青春正在转身离去,未来如迷雾般不知所向。面对这一切的迷惘与忧愁,这些千回百转的淡淡情绪,至少真实。有时候,这种忧愁也是一种力量,一种安静而内敛的力量。

二、

在这些年轻的艺术家中,十桦和陈费的忧愁是卡通虚幻、缤纷绚烂的。她们电脑处理出的数码作品创造了她们自己的世界,追捕和呈现自己的内心幻象,选择了华丽、愉悦的视觉效果,以一种类似重话世界般的方式出现,有仿若世界尽头与冷酷仙境,有限作品展露出的是一个可以无限开放和延展的空间。

曾经被网民们冠以“闪客之王”的卜桦的动画作品“未来荒”中,她到造了厚重的、受种层次的世界,带着天马行空的想象力,又带着现实的力度。前半段是各个“世界”的展现,后半段表现它们其实都是漂浮在黑暗的太空中的小岛。背景音乐很“太空”很优美,带着一种遥远的温暖和忧伤,

画面营造出有点游乐、重话感的,华丽但又荒凉的感觉,令人想到心灵之间的距离与疏离,相遇的偶然性。卜桦通常把杂乱的感受编辑到一个小影片、小世界里,表达一些身处其中的社会感受和随着时光的阶段感受。这个小世界是如此丰富而又迷人,随意而又深刻,好玩有趣中透露出文化批判的意味,以一种“重话世界”的方式来表达她的文化体悟,但这些文化体悟却并非是重话式的,而是一种战人的较为深刻的社会文化认识。

陈赟的“移魂城市”与“一世轮回”数码绘画作品,创造了另外一种不可思议的世界。她的城市很炫丽,很妖冶,同时也很寂寞,很淳夸,既是饱和的艳丽的,也是冷灰调子的,光彩炫丽并带有点神秘的外表,绚烂而妖娆,气氛诡秘而迷幻,有着足以致幻的美感。画面细腻而精灵古怪,富于想象力,那些来路不明的瑰丽形象,在每一个细部都在努力完成着一种美,它们被统摄于一种幽暗的背景下,使其得以向内深入而不是向外张扬,仿佛黑夜里的山烂一瞬,是烟花,是视幻,迷离而纷繁。在似乎怪异的整体情调下,涌动着的是一种青春迷茫的忧伤。

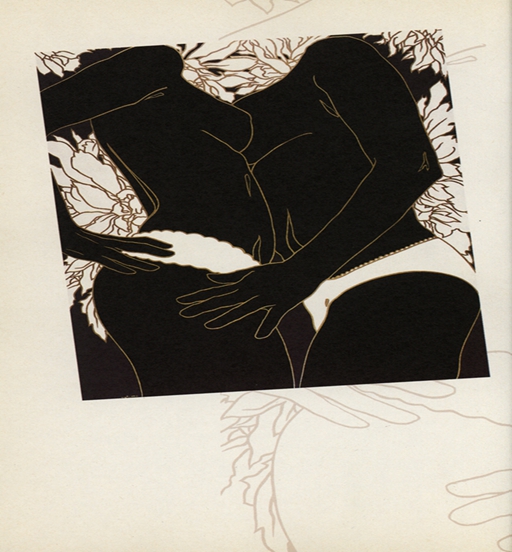

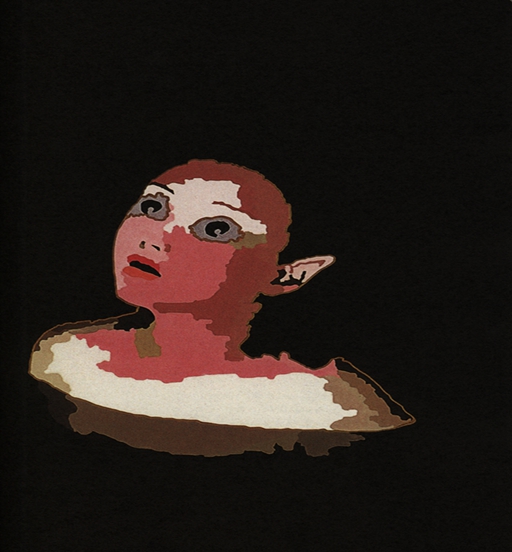

兰一的忧愁是孤寂的,作品“人性”以及“灵异”系列中,即便是肢体的碰触也有神疏离隐含其中,更不用说是在元际的黑暗中隐现的女孩子的脸庞,和坐在角落中对外界抗拒的姿态。他的绘画以对生命的探索为主题,对人性深处产生关注,以强烈的画面形式及细节处理,加强题材的寓意,引发时人性深层的思考。画面严谨、细密、冷静,基调忧伤,同时有种静谧的独殇意味。如同Debussy的曲,色彩斑驳的音狩携着淡淡的梦幻与忧伤缓缓流淌,可以不动声色,但掩盖不了内里的暗潮涌动。

欧阳春的忧愁是纯真的,在他的“蒲公英”和“忧愁”中,有着诗意而忧愁的叙事,人物线条乍看如儿童画般拙朴,但保持着鲜明的个性。他追求最单纯的艺术,有着鲜明的色彩和简单直白的构图,他的绘画带着原始的生命力与灵气,流露出一种浑然天成的纯真,像是抵抗着年龄和当代绘画领域某些既定的传统,却绝不矫揉造作。

秦琦的忧愁是内敛的,无论是“贡桃”的素雅的色调中隐含的忧伤,抑或是“背影”中无声的质疑,还是“黄帽子”中对于阳光下草地上如此美好的描绘,正如《你好,忧愁》写道的“什么时候我们还能像今年夏天一样再寻找到它们?寻找到那么鲜明,那么强烈的阳光,大海,欢笑,爱情?”那般对于逝去的青春美好时光的怅然。

宋琨的忧愁是自我的,她的“四月一”系列串联起来如同一篇心灵日记,展示了一个那时那刻的心理时间和空间,同时也将逝去的那个状态永久的记录了下来。她注重个人内心感受的表达,私密而敏锐,语言的情绪丰富,英文标题的“愚人节”也暗藏寓意。那些隐秘的短暂的感受,生活体贴入微的感触,干净而透明,弥漫着淡淡的哀伤,却又只,能意会,难以言传,有种微妙却深深扎根无以言表的感受,某个眼神的一嘴会让人感觉有什么东西扎到骨髓里了。如果说忧愁是温热流动的海水,宋琨游弋于其中,一尾闪闪发光的深油鱼。

WAZA的忧愁是清新的,这个他们以PSP和PMP录像为媒介展现了一帧帧清新而静谧的影像:女孩满怀惆怅的站在江水边,背景中远去的少年;暗灰的天际下高高的楼房;秋意萧索的小径上缓缓走来的男子;雾色苍茫的江畔;站在 悬崖边远远的身影.. .作品却又绝非简单的写实,也并非片段的抽象观念。WAZA运用完整的图像元案,神经地反映着“变化”,体现出一种悲观的力量与灰色的机智,对现当代人类社会发展的绝望中,隐含着某种无可名状又挥之不去的淡淡忧伤。

杨波的忧愁是沉郁的,他的笔法互异,风格不等。在他的“夜”和“夜巡”中,他在画布上营造另一个时空和场景在那一片空旷中,他搭建起破败拥挤的房子,种上行将腐朽的枯树,铺垫出纵横交错的道路,迁移进去一些身份暧昧的生命,让他们在这一片莫须有的家园里发呆、困惑,不知道过去和未来,他们的欲望弥散在那烟囱中喷涌的浓雾中。这些压抑伤感的幻象和当前这个王光十色的现实世界如此不同,在憋闷的焦虑中,仿佛让人吸入几口清冽的纯氧。“风西中”能看到他对自我的坚持;“大轰炸”中他创造出一个仿佛电子游戏般荒诞而离奇的场景;“主人翁”和“1978年的留影”以仿佛涂鸦般的笔触描绘了无数大大小小的元素,晦暗而沉郁。在这些绘画中,杨波从社会政治历史到个人的情感经验再到对人的生命与欲望的体验等等都有所涉猎,他用一种单纯敏感甚至糅合着些许重雅色彩的心灵去体验种种残酷荒诞令人伤感的和个人无法摆脱的社会历史记忆与个人情感经验,单纯的心灵与残酷的历史现实经验以及扭曲的人性的尖锐对立使他的作品始终弥漫着一种令人心悸的忧郁。

张霜的忧郁是脆弱的,她的“水怪”和“洗澡”中颇具涂鸦味道的背景和谐地交织看有几分戏谑的人物,描绘了某种莫名难过的情绪,以身外人的角度来观察和体恤现代社会压力下的女性群体。“奇怪的数字”描绘了惊惧焦虑的表情,饱满直白的宣泄人物情绪。她的绘画造型有些卡通,但不是流行意义上的卡通,是张霜女性样式的敏感张力,渗透出浓浓的感性、女性特有的细?致、敏感和情绪化,她描绘在极度物质化的都市进程中异化了的女性内心,她们既期待又怕又伤害,既坚强又脆弱;既纯真又诡异,复杂且充满了矛盾。她们瞪得大大的眼睛里,充满了惊恐和慌张,她们这样的神经质,又这样的脆弱和敏感。

三、

这些出生于七八十年代的艺术家们,虽然他们的风格不同,忧愁也各异。

但无论是因为不喜欢出大叙事、偏好“轻盈”美学,还是缺乏历史沉积,亦或是无力带来的虚无迷惘,但很交时候,适时地忧愁,显得元力又无奈些,是敬畏生活的一种态度,只有这样才能获得拥有欢喜的资格。

而对于青春的忧愁来说,虽然他们有的已有了孩子,有的可能已不再那么年轻,但是他们曾经有过的或正在拥有的属于青春的惆怅是相同的。那种忧愁与惆怅来源于一种在生活未完时的提前回忆:不断地被自己惊动,不断为自己感到伤感,被各种各样对幸福和浪漫的想象纠缠着,在它们到来之时存有一丝怀疑,在它们逝去之时又不免怀念。这当中没有Duras的“与你那时的容貌相比,我更爱你现在备受摧残的面容。”式的隐忍,却有着青春率直的诚实。

这些艺术家的那些作品中关于青春的记忆,也仿佛像Sagan塑造的人物那样,让你看到自己及某些记忆深处的影子,元处不在,那忧伤而暗藏激动的侧险,在阳光下闪闪发亮的头发,被泪水迷蒙的眼睛和睫毛,故作从容的微笑。

甚型当你如果已然韶华不在,有时会在某个时刻,会想起自己曾经的年少,在某个阴天,某个窗外蝉鸣的下午,某个心血来潮之时忽然意识到这种年轻的转瞬即逝,在衰老未型的庆幸之余,在与青春的继续挣扎之中感到绵长的幸福与惆怅。这种心境,正如Sagan的话:“在这种陌生的感情面前,在这种以其温柔和烦恼搅得我不得安宁的感情面前,我踌躇良久,想为它安上一个名字,一个 美丽而庄重的名 字:忧愁。