2007年,绘画之乱,北京798映艺术空间

绘画之乱

文/舒阳

20世纪战后的欧美现代艺术发展到1980年代,渐渐褪去了先锋艺术的光泽。如意大利艺术批评家奥 利瓦(Achille Bonito Oliva)在《超级艺术(Superart)》(1988) - -书中所揭示的那样,对艺术价值的承认被艺术体系所决定。在20年后的今天我们可以更加清晰地看到,在这个艺术体系中起决定作用的是艺术收藏体系,它的金字塔尖是大的艺术博物馆和大的艺术收藏家。这些艺术博物馆用垄断性的学术资源和那些拥有资金资源的收藏家们,共同构筑了现当代艺术的裁判所。那些不能被转化为收藏品的艺术方式如同被流放,逐渐被边缘化。如行为艺术,从1950年代末到1970年代,曾经一直是最具探索性的引人注目的当代艺术方式,在1980年代后逐渐淡出当代艺术的主流。虽然早期的行为艺术大师们仍然保持着巨大的声望,后来的艺术明星也会偶尔秀一把,但行为艺术整体上已失去了被艺术界关注的热情。就连艺术批评家对艺术家作品的解读方式,也颇耐人寻味。如美国艺术家波 洛克(Jackson Pollock) 的绘画开始以“行动绘画(Action Painting)" 而知名,对当时美国行为艺术 的发展影响重大。而今天波洛克被广泛熟知为“抽象表现主义(Abstract Expressionism)” 的代表性画家,完全看不出来他对当时行为艺术的影响。如果我们了解当今的艺术世界是如何运转的,那么对艺术的这些问题就会有所重视。

简单地说,资本日益决定了艺术。英国广告商兼画廊主萨奇(Charles Saatchi)几乎凭一己之 力在1990年代将一代年轻英国艺术家推上了黄金之旅,这些艺术家今天已经占据了艺术博物馆最显赫的位置。“YBA (年轻英国艺术家)”的代表人物达明·赫斯特(Damien Hirst) 创作的镶有8601颗钻石、重1106. 18 克拉的白金钻石骷髅作品《为上帝之爱(For The Love of God)》,去年以5000万英镑卖出,向我们充分证明了作为资本象征的艺术的胜利。不止是在艺术领域,目前的全球化更多地体现为资本的全球化。当我们看清了我们所处在这样的时代,就会给出自己的艺术解决方案。

今天在中国当代艺术领域日益强势的艺术家,正是那些在拍卖场、艺术博物馆和收藏家那里攻城略地的艺术家,特别是画家们。绘画是最传统、最容易收藏的艺术品。过去4年在中国爆发的艺术市场里,绘画开始释放出它诱人的金色光芒。这不是特殊的中国当代艺术事件,它是中国追随资本全球化迟来的艺术脚步。对于中国这样--个没有多少技术支持和资源优势但资本市场发展迅猛的国家,绘画正逢其时。当绘画成为艺术领域最挣钱的营生而使后来者趋之若鹜,意味着资本在艺术领域确立了其不可动摇的正统地位。这不是因为绘画的精神力量,而是由绘画作为收藏品和投资产品的形式优势所决定的。

在中国当代艺术发展的30年间,早先的艺术事件基本发生在艺术创作和社会文化影响的层面,而少有触及经济层面。因此在国内,艺术创作的实验性和突破社会禁忌是以往艺术被关注的焦点。中国当代艺术自1979年的“星星美展”发端至今,收藏在当下获得了首次全面的胜利,商业成功的艺术家、艺术品拍卖、画廊业、收藏家被过度关注。不仅如此,中国画家们也开始采取前所未有的方式制作自己的产品。一些天价的绘画作品,由艺术家雇佣助手批量生产。一些画布先用电脑喷绘的方式将画面打印出来,再由艺术家自己或由其助手用绘画颜料复制-遍。这些达利式的绘画生产手段,日益成为被广泛采用的绘画方法。那些商业上获得成功的绘画形象和风格被大量模仿,转换出铺天盖地的近亲繁殖的后代。这些当代绘画的技术和风格的变迁,没有文化上的特殊意义,只需用一般市场经济理论就可以解释得非常清楚。这些现象,日益成为今天中国当代绘画的主流。在我看来,收藏在艺术领域的主导地位,已经开始挑战关于艺术的基本价值观。艺术的基本价值观,即艺术的多样性和创作的个人性。在中国当代艺术方兴未艾的泱泱商业绘画大潮中,充溢着大量为艺术消费和收藏而制作的艺术产品。当这些产品充斥艺术世界的时候,就形成了艺术的泡沫。艺术的泡沫不仅仅来自于市场,也来自于低劣的艺术创作。目前,就是这样一个劣质艺术产品充斥市场的泡沫时期,包括那些市场上最成功的艺术家。

至少在今天,资本的力量是无法抗拒的。艺术形成资本市场是必然的,这是毫无疑问的。问题是艺术还有自身的价值,如面对人生感悟、打破常规观念、消除不同族群文化的疏离与冲突等等。许多这样的艺术价值是无法用数字来标价的,也不是通过艺术市场来实现的。艺术价值比艺术市场更重要,它是艺术创造力的来源。我以“绘画之乱”来命名这个展览,意在指涉上述的中国当代艺术问题。

“绘画之乱”来自于2007年6月我在北京798艺术区“映艺术中心”做的一个现场绘画展览,当时有陈光、芬妮、兰一、李洋、马宁、满宇、伊瑞、俞心樵、张一、赵夜白、周永阳+周勉等12位艺术 家参与。现场绘画(Live Painting),顾名思义就是与现场实施有关的绘画,包括以现场艺术、行为艺术为对象的绘画。当时试图通过那个展览来讨论:被当作一种传统艺术方式的绘画,如何作为实验艺术在中国当代艺术领域中开展实践。此次在798艺术区“天画廊”再次举办“绘画之乱”艺术展,除了保留马宁、伊瑞、满宇、赵夜白的现场绘画外,另外包括了何森、杨千、陈光、兰一、赵军胜、周氏父子、朱久洋等艺术家以非现场的绘画方式展现不同的创作可能性。这些艺术家运用不同的艺术方式介入绘画的创作,呈现个人对社会、文化、艺术的多角度观察。这个展览中的有些艺术作品也在当下蓬勃的艺术市场上获得了成功,但是它们的游戏规则不是对市场的随波逐流。决定这些作品价值的因素,首先是对艺术的探索,因此才使展览中的这些作品“和而不同”。

中国文化的传统重视对历史的书写,历代均修正史,并且非常强调这种历史写作的正统地位。在这些正史中,往往将挑战正统地位的政治事件和军事行动以“乱”字解,如唐代“安史之乱”。如果 绘画体现了今天艺术商业化的正统,“ 绘画之乱”意在挑战这种正统性,这也是这个展览名称的用意所在。其中参展的一些艺术家虽然还不为人所知,但他们的边缘地位恰恰使他们可以肆意地释放艺术创作的自由。如果这种艺术的自由给当下艺术市场添了乱,那么就让我们用“绘画之乱”造一次商业艺术的反,哪怕最终可能被艺术商业的正史所忽略。

何森、伊瑞与水墨画

何森的绘画作品,2004年参加过我在798艺术区“北京季节画廊”策划的“中国影像绘画(China's Photographic Painting)” 展。那时何森绘画作品的面貌,具有黑白照片的视觉效果。当时我策划“中国影像绘画”展的目的,在于总结那个时期诸多艺术家利用影像视觉经验进行绘画创作的现象。直至今日,“影像绘画”已经成为国内-种到处泛滥的商业绘画捷径。而何森的绘画创作,也早已开始转向一种完全不同的面貌。就这一点而言,何森比许多艺术市场上的明星更具有坚持艺术信念的自觉性。

何森新的绘画作品,大多仿自中国古代文人水墨画的印刷品。仿制影印而成的印刷品,是这些新作唯一与以往影像绘画有关联的创作经验,但已经完全脱离了任何影像图像的含义,因为这些图像本身是水墨绘画作品而非镜头捕捉的现实影像。何森自己说他的这些新作是“关于绘画本身的绘画”,似乎说明何森的这些新作属于探讨绘画自身问题的作品。针对绘画自身的问题,何森如是描述:“中国的古代画家通过作品显示了他们观看和表达的方式,我所做的是通过这些文本再观看和再表达,借此传达我对绘画语言本身的迷恋和对绘画意义的追问。

实际上,何森的这些新作与他以前的作品有着很强的逻辑联系。之前的“影像绘画”和新作呈现的“水墨画”的面貌,都来源于我们同代人根深蒂固的视觉经验。我们这代人自幼多少都受到过中国传统水墨画的熏陶,也都伴随着从黑白到彩色照片、从电影到电视、从报刊杂志到互联网这些影像技术在中国的变迁进程。因此何森这些新作的重要价值,不在于对绘画创作方法的探讨,因为这样模仿古画的方法并不具有太多的个人性和创新性。中国水墨画传统的研习方法,非常注重对前人绘画作品的摹写,因而出现了《芥子园画谱》这类的大众习画摹本。从创作方法上来看,何森前后创作的“影像绘画”和“水墨绘画”作品都忠实于其成长经历中的视觉经验。

何森绘画语言的关键,在于用不同的绘画手段和尺度对文人水墨画进行“再观看和再表达”。这在 绘画方式上,已经与波普艺术家利希滕斯坦(Roy Fox Lichtenstein)对 卡通插画的“再制作”有近似的地方了。两者所不同的,是文化母体.上的不同。利希滕斯坦仿的是流行文化产品,何森仿的是中国传统文化的载体。以何森用油画复制传统水墨画的绘画方式来看,其对“绘画意义的追问”颇有点“看山还是山”的禅宗味道。他的许多新作在画面上,-半遵照水墨原作的效果,-半以简笔或粗笔的手法仿制。中国古代画论对文人水墨画品的最高评价,就是“逸笔草草”。因此何森的绘画不但形式上对中国传统文人水墨画进行模仿,而且忠实于传统水墨画的评判标准。似乎可以将何森对水墨画的“再表达”视为对传统文化的“再表达”,包括对中国传统文化价值观的“再表达”。这样的创作方式,不同于蔡国强、徐冰等艺术家对中国传统文化形象的再利用。何森在这些新绘画上的实践,从趣味上完成了对传统文人绘画“墨戏”情怀的“再表达

何森的新绘画方法论带有较强的思辩性,而不针对水墨本身的技术层面。水墨画的语言,不能脱离其绘画工具和材料。何森对水墨画的形象仿制,与其过去对影像的复现一脉相承,但更回归于绘画方式 自身的历史和趣味。在这一点上, 伊瑞的绘画实践与何森的创作路线构成了一个有意思的参照。

来自捷克的艺术家伊瑞,曾在布拉格查理大学东亚学院(the Istitute of East Asian Studies, CharlesUniversity)学习汉学,是中国传统文化的倾慕者。伊瑞终年穿传统汉服,看起来比一般中国人更像中国人,经常成为-道风景被旁观。1990年代中期,伊瑞来中央美术学院国画系学习中国水墨画。他熟谙中国传统水墨画的程式笔法,但厌恶国画家们墨守成规。伊瑞开始趋于成熟的水墨作品,按传统说法属于没骨积墨法,从方法上已经偏离了国内主流的文人大写意画风。他时常直接面对真实的山水和花草植物跪在纸上创作,尺幅通常很大,这种写生方式显然也来自西画的传统。我非常喜欢他的这些写生作品,既有中国水墨画的墨趣,又有传统西画造型的生动感和空间感。

伊瑞用2、3米尺幅的宣纸写生放大猪心,以巨大的心脏来匹配佛教和中国传统文化里“心”的概念。他还将宰杀剥净的鸡、羊以及被拍死的蚊子放大至数米,将这些日常生活中微不足道的死亡制作得触目惊心。伊瑞在学习中国传统水墨画多年之后,日益感到他自己的水墨画逐渐偏向西方古典绘画的造 型风貌。我时常拿伊瑞与意大利籍满清宫廷画家郎世宁(Giu seppe Catiglione)作对比。 两者都来自于欧洲,都采用中国绘画工具创作,都将欧洲的造型方式应用在中国传统绘画的创作中,但时光已经飞过了二百多年。当年郎世宁在中国果就是50年,是早到的全球化先锋。今天伊瑞也成了颇为另类的逆向全球化的典型,-个被中国化的欧洲人。

中国艺术家何森用油画再现中国传统水墨画,捷克艺术家伊瑞用水墨演绎日趋呈现西方古典绘画趣味的画作,可见全球化未必都是单向的。伊瑞的绘画实践由于使用中国传统水墨画的材料,因此更适合于在中国文化的框架内进行探讨。我认为伊瑞的水墨作品,是我看到水墨当代化最具有说服力的例子。1985年,当时在南京艺术学院学习中国画的研究生李小山发表了《当代中国画之我见》一文,称中国画已走到穷途末路,只能作为保留画种,激起了中国美术界关于中国水墨画存亡的讨论狂澜,我命之为 “中国当代水墨元年”。如今20多 年时光已逝,中国水墨画的面貌已经去当年十万八千里了,但鲜见有什么值得探讨的作品。伊瑞的创作方式给我们了一种启示,就是抛开水墨的民族主义情结,把它更加单纯地看作是一-种艺术创作工具和材料,也许能发展出更加具有创新性的水墨作品。伊瑞日益使用西方古典绘画的造型,创作出了具有震撼力的当代水墨作品。

实际上一百多年来,中国本土画家也成功地将传统水墨与西方古典写实绘画衔接了起来,最杰出的例子当数蒋兆和的《流民图》。从伊瑞的作品,似乎能够看到这-路中国水墨画的演进历程。与蒋兆和关注当时的现实民生一样,伊瑞的作品也将水墨注入了对生命的体验和关注,因而走出了游戏化文人水墨画的困境。何森与伊瑞的作品,使我们看到水墨在当代的意义何在。水墨不再是因循笔墨未技的游戏,而是可以穿透不同艺术门类和地域文化的界限而焕发出创造的活力。因此从这两位艺术家与水墨相关的绘画实践,能够感受到未来关于水墨创造力的诸多可能。

现场绘画

伊瑞对中国水墨的进一步发挥,是其水墨现场绘画。中国古代文人时常举行笔会,现场切磋。由于墨迹在白纸上的敏感性,水墨绘画用笔的速度有时对控制墨至关重要,因而水墨画的绘制成败过程具有了表演性。 伊瑞的现场水墨并不是如此般地炫技,他的现场绘画与他画水墨的写生方式是一-体的, 是绘画创作必不可少的步骤。伊瑞的现场水墨只是将自己创作绘画所必不可少的过程本身变成了-件艺术品,而不是为了炫耀技艺。因此,伊瑞的现场水墨比通常国画家们举办的笔会可看性要大得多。从伊瑞在绘画现场站在大幅的画纸上挥酒毛笔直至显现其绘画创作的全部秘密,是一个颇具感染力的观看经历。

赵夜白在上次“绘画之乱”展览的作品《白石》,完全由现场不同观众根据艺术家提供的图片局部参与绘制完成。赵夜白先将一块拇指大的小白石头拍照,打印成画布大小尺寸的图片,图像比原物大出了数十倍。再另将图片依九宫格裁切成小块的图片局部,由现场观众自己依小块图片的数字将图像绘制到相应数字的画布格子中。在展览现场原物小白色石头被放在展台上,但因为尺度太小,几乎被观众所忽视。放大的图片贴在墙上,由于尺度被极度夸张,已经很难与原物相联系。观众选择的小块图像由于被分割得几乎是一片抽象色块,而且每个观众只选择一、两块复制,基本很难将手中的纸片与原物和放大的图片联系起来。艺术家用绘画的过程设局,让观众来代其完成画作。观众在无知无觉的填图游戏中,在帮助艺术家完成一幅近乎白痴的绘画作品。这就是绘画在今天颇为吊诡的处境。

《白石》这个作品名称虽然看起来有点传统画意,或者类似水墨名家齐白石的名讳,但在展览和观众参与的过程 中根本无法与作品标题发生任何可被识别的联系。《白石》 以艺术的方式,对物体及其图像进行了类似古典哲学关于真实概念的语义学式的呈现。古希腊哲学家柏拉图(Plato)曾探讨作为物体的的“床”,与作为语言概念的“床”和绘画中图像的“床”的真实性问题。柏拉图因此得出结论,图像与象征真理的概念隔着三层,是影子的影子。在《白石》的现场实施中,毫不起眼的小白色石头及其放大的图像与观众悉心描绘的小块图案哪个更 加贴近“白石”这个命题?这种作品方式在早期概念艺术中并不陌生。1965年约瑟夫.卡苏斯(J. Kosuth)将- -把 椅子实物和椅子的放大照片与字典中关于“椅子”的辞条,以《- -把和三把椅子》为题同时展出。而概念艺术在美国创始之初,就是为了反抗收藏,试图创造无法被收藏的艺术。概念艺术从来不仅仅是只涉及艺术语义学的。《白石》对早期概念艺术手法的借用,更以观众的参与来显示其与艺术家的不对等关系、艺术创作过程与艺术产品的不对等关系,并以此来指涉艺术世界中的不对等关系。赵夜白此次参展的现场绘画方案《光州1980》,以1980年韩国学生和民众反抗当时军政府的民主运动“518光州事件”为背景,邀请观众参与绘画过程,更提示了历史的吊诡。“光州事件”以1997年对韩国前总统全斗焕、卢泰愚的逮捕和审判落幕,展现了亚洲现代化过程中韩国政治民主的最终获胜。

严格地说,满宇在上次“绘画之乱”展览中的现场作品《校正@劳动教养法案》很难被归在绘画的方式之下。满宇用红笔批改贴在墙上的《劳动教养法案》条目,试图以他所理解的自由主义精神来明示《劳动教养法案》的不合理性。将这个作品称为“现场绘画”看起来有些牵强,至多可以算作涂鸦。满宇创作此现场作品的目的,也根本无意于探讨对艺术应该如何进行归类。这个作品的指向性非常明确,就是以艺术家个人的方式揭示《劳动教养 法案》的不合理。《劳动教养法案》 是部高度违宪的法规,可以不经过正当的法律程序来随意侵犯公民的人身 自由,直接破坏了国家法权,严重违背依法治国的原则。即便《劳 动教养法案》涉及到违背立法和执法的基本常识,由于这部法规经常涉及社会治安的轻微犯罪问题,其不合理性在国内很少被大众提及。满宇用批改《劳动教养法案》条文的现场方式,将自己从艺术家身份转换成为一个承载社会道义者和现实的揭弊者。

“文以载道”曾经是传统中国文人的文化信条。在经历了现代主义洗礼的今天,艺术越发变得技术化。“载道”不但时时触碰到文化管理的禁忌,而且在艺术市场面前备受冷落。在市场化后的中国当代艺术领域,艺术逐渐向 技术竞技化发展。作品的成本、尺度不断加大,艺术创作越来越工程化,- 一个艺术家为创作雇佣人工甚至达数十、上百之众。这类豪华超级艺术品渐渐成为收藏的主流,艺术家或许会成为占用社会资源甚至消耗、浪费社会资源的同谋者。艺术家一旦从独立知识分子的怀疑立场退位,就只能沦落为权力的附庸,尤其是政治权力和经济权力的附庸。满宇置艺术家身份于不顾,显示了其执着的社会责任气度。满宇这次展览的方案《等高线≠等高线》,以藏人朝拜磕长头的方式在不同画布上画出等身长度,并记录当下意识形态和国家公共政策的词汇,同样沿袭了以往作品对社会现实的深度关注。

在本次展览中另一位现场绘画的艺术家马宁,仍沿用上次“绘画之乱”展览的主题《飞游记》。《飞游记》 是马宁2006年在北京前门地区拆迁的废墟上,邀请过往的公众和他一起在墙上涂鸦的个人艺术事件。本次展览将复现当时马宁在前门涂鸦的场景,艺术家邀请观众再次体验当时的现场。马宁创造了双头怪的涂鸦形象,来比拟中国社会当前的发展状况。前门地区是北京老字号商铺聚集地,是体现老北京历史民俗风貌的经典场所。过去,前门地区的大栅栏、王府井大街和西单是北京最具代表性的三大商业区。北京作为一座代表中国传统文化与建筑精髓的城市,自1953年12月开始拆除北京外城城墙以来,古都风貌已经基本丧失殆尽。近十年来王府井大街和西单的改造,已经无法与北京原有的历史文脉相联系,成为单一的新商业消费场所。我们用平庸的现代商业建筑,永远摧毁了自己独-无二的建筑宝藏,这是现代化进程中典型的野蛮发展事例。今天前门地区的改造意识到了这一致命的历史错误,进行了传统风貌的恢复。但这样的仿古一条街在中国比比皆是,完全不能体现真实的城市文脉。这些新建起来的建筑假古董中充斥着消费拜金主义的偏执,丧失了原有历史城市的生活肌理和痕迹,犹如将活物制成标本。在这些城市改造的背后,可以看到城市管理的野蛮和利欲熏心,可以看到文化自尊的缺失和无知,可以看到以建设的名义对城市文明的破坏。当这个时代一面让大众的民族主义情绪到处蔓延、一面又在消灭本民族的文化时,不由得不让人感到这个时代的精神分裂和崩溃。

无论在现场还是在展厅,观众对马宁《飞游记》的介入使马宁的这个作品更加具有亲和力和感召力,为大众关注作品所提示的社会问题提供了宣泄的途径。马宁自己也谈到,在他最初实施这件作品时所感受到的前所未有的创作冲动。这件现场绘画作品已经直接影响了马宁自己的架上油画作品,特别 是双头怪的形象,已经成为马宁这一时期绘画中的标志性形象。《 飞游记》使马宁完成了发展其个人绘画艺术和以艺术介入社会生活的双重使命,焕发出充满活力的艺术形式。

现场绘画在现代艺术史中,原本被看作亚文化的绘画方式之一。 到战后从行动绘画开始,伴随现场性的绘画渐渐进入主流的实验艺术。早期现场绘画的代表性人物包括美国艺术家波洛克、法国艺术家克 莱因(Yves Klein)等, 都已经被艺术史所载录。马宁以涂鸦的方式介入现场绘画,与赵夜白邀请观众参与互动来完成作品和和满宇仪式化的现场绘画方式,在今天中国的当代艺术格局中仍然属于亚文化的范畴。但毕竟,这些方式试图在摆脱当下商业绘画的神话,在试图以不同的方式和角度介入中国当代艺术实践。

绘画的技术支持

艺术家的工作方法与哲学家通过语言去发现和阐释真理的工作具有致性。哲学家对语言的研究和把握,等同于艺术家对作品表达方式的研究和把握,都可以视为本专业的基础研究。艺术创造的历史与艺术新的材料、媒介的发生是同步的。每出现新的材料或媒介,就会出现新的艺术形态。在绘画领域同样,绘画媒材的转变,也会带来新的绘画革命。如核桃油的使用,产生了伟大的尼德兰绘画,使油画逐渐成为西方古典绘画的主流。有时其它艺术方式对绘画的创新也有借鉴作用,如摄影对照相写实主义绘画的直接影响。实际上,许多促使绘画发生革命的资源并不在于原有绘画手段之内,而是在于其它技术支持手段介入绘画所产生的创新。虽然100年来,绘画被判过若干次死刑,但正因为具有了这种创新性,绘画勃发出了-次次新的生机。当然,墨守成规的绘画还是死去了。可以说,创新性是绘画乃至艺术不断更新和发展的动力。在本次展览中,除了现场绘画以现场艺术的方 式介入绘画,为绘画提供了新的发展维度,陈光、杨千和兰一也都以各 自的实践为绘画提供了不同的拓展空间。

陈光的油画作品《人种》,完全依照他的同名行为艺术作品的图片复制而成,但尺寸大了许多。油画《人种》与行为录像《人种》、行为图片《人种》一同,构成了一件完整的艺术作品。油画《人 种》不是独立存在的绘画作品,而是以绘画的方式介入到行为艺术中。《人种》 这件行为艺术作品, 在当下的中国社会里体现了某种极端性。陈光邀请- -位80岁高龄并受过高等教育的老人与他发生性关系,但两人都不是同性恋,这样做的目的只是为了完成陈光的这件艺术作品。这件作品的成因看上去颇为荒诞,但确实又不触犯任何现行国家法律。不论这件行为艺术作品的意义如何,陈光将这个行为作品的图F片绘制成2米以上尺幅的大幅油画作品,使绘画的架上意义绵延到了观念艺术的层面。这幅绘画作品只被称作绘画也许是不充分的,或者说我们的“架上绘画”这种称谓对理解这幅画作甚至是一个障碍。

这幅绘有陈光本人和那位老人的绘画,以两人的半身肖像的方式呈现。在肖像绘画的历史中,将人物形象单独或主要呈现在画面上,使人物具有了一种特殊性、仪式性或神圣性。陈光的这幅绘画作品将人物放大到超大尺度的同时,也将他的不可被常人理喻的行为作品中两人的关系放大了数倍,使这幅 绘画作品具有了向常规世俗和常规艺术观念挑衅的意味。如果我们换一一个 角度来审视这件作品中人物的关系,首先把他们看作精神无异常者,那么两人在画面上的关系就不像通常想象的那么不可思议。记得在《海特性学报告》中,海特通过对数千位不同年龄、不同阶层的美国人调查后得出了一个结论:人们对性伴性别的接受有赖于后天的认同,而不仅仅取决于先天的性器官。正是基于此,同性恋才被视为与异性恋同样有合理性的性取向。对同性恋的接受,至少反映了现代社会对人性的尊重和对差异性的宽容。虽然陈光这件作品中的人物不是同性恋,那么艺术是否也能用使异常事物合理化的方式来改变人们的观念,进而改变人们的行为?陈光的《人种》这件作品,也在考验着我们对生活和艺术差异性的宽容度。

杨千是一位1980年代在国内就广为人知的艺术家。他曾旅居美国多年,回国后创作的浴室女性题材的油画作品在2004年曾参加我策划的“中国影像绘画”展。近年杨千的新作开始用非常规的绘画手段来 创作,包括将绘画与装置结合和利用荧光色创作的“ 双重绘画”。“ 双重绘画”是在同一幅绘画作品中,用正常颜料和荧光颜料绘制不同的画面,以致在正常光线下和紫光灯下呈现不同的画面内容。这 两种不同的画面内容所产生的关系,可以由观众自己来联想。一些 “双重绘画”的画面通过反复转换的两种不同照明光线,来呈现不同的整幅画面。如杨千参加本次展览的作品《爆炸#4》在正常光线 下是一_幅烟花场面,在紫光灯下是爆炸的场景。作品《手》在正常光线下是一-双手, 在紫光灯下是一片星云。另些“双重绘画”在正常光线下,用手持的紫光灯可以看到隐藏在画面局部的荧光色绘画部分。如在女性肖像的画面中,画面局部的一些水滴可以在紫光灯下变成钻石。杨千的“双重绘画”在题材上和方式上都没有囿于当下艺术市场的流行绘画产品,也就是杨千自己说的“反风格"。因此相 比于他同代的其它画家,他更像- -个另类,更能体现艺术家对创作本身的关注和实验性。杨千的“反风格”为绘画的创新带来了一种活力,使我们可以透过拜金重幕下的艺术市场,去找寻基于艺术家艺术创造力的支点来承载当代艺术的发展。

杨千对绘画技术的发挥,也体现了艺术家发展艺术的视野所具有的重要性。杨千的新绘画以不为一般艺术家所用的技术介入创作,因此呈现了崭新的艺术面貌和启发性的艺术创作脉络。虽然在绘画领域工作,杨千并不将自己钉在-个常规的艺术认识的框架中来从事艺术实践。在今天,杨千的存在因此具有特别值得关注的意义。

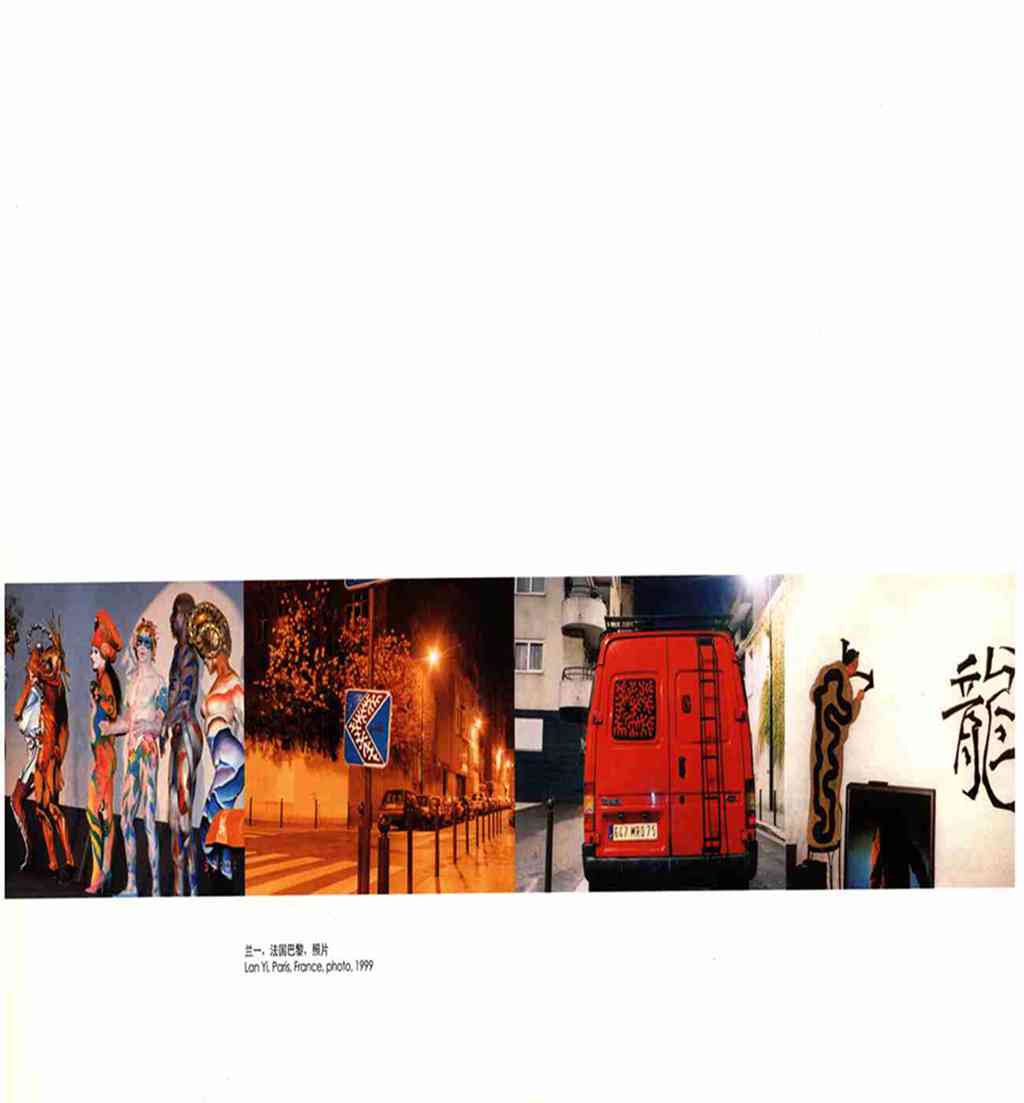

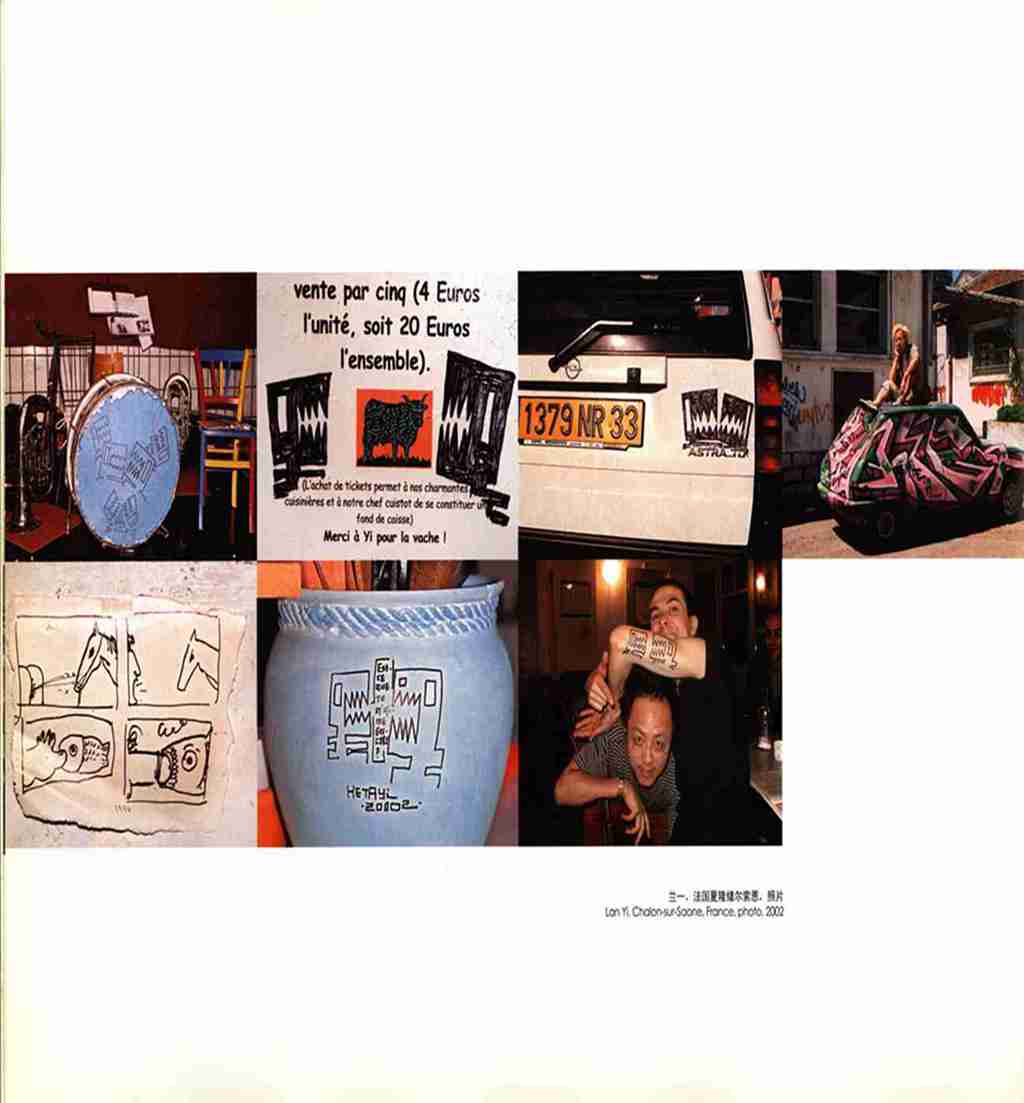

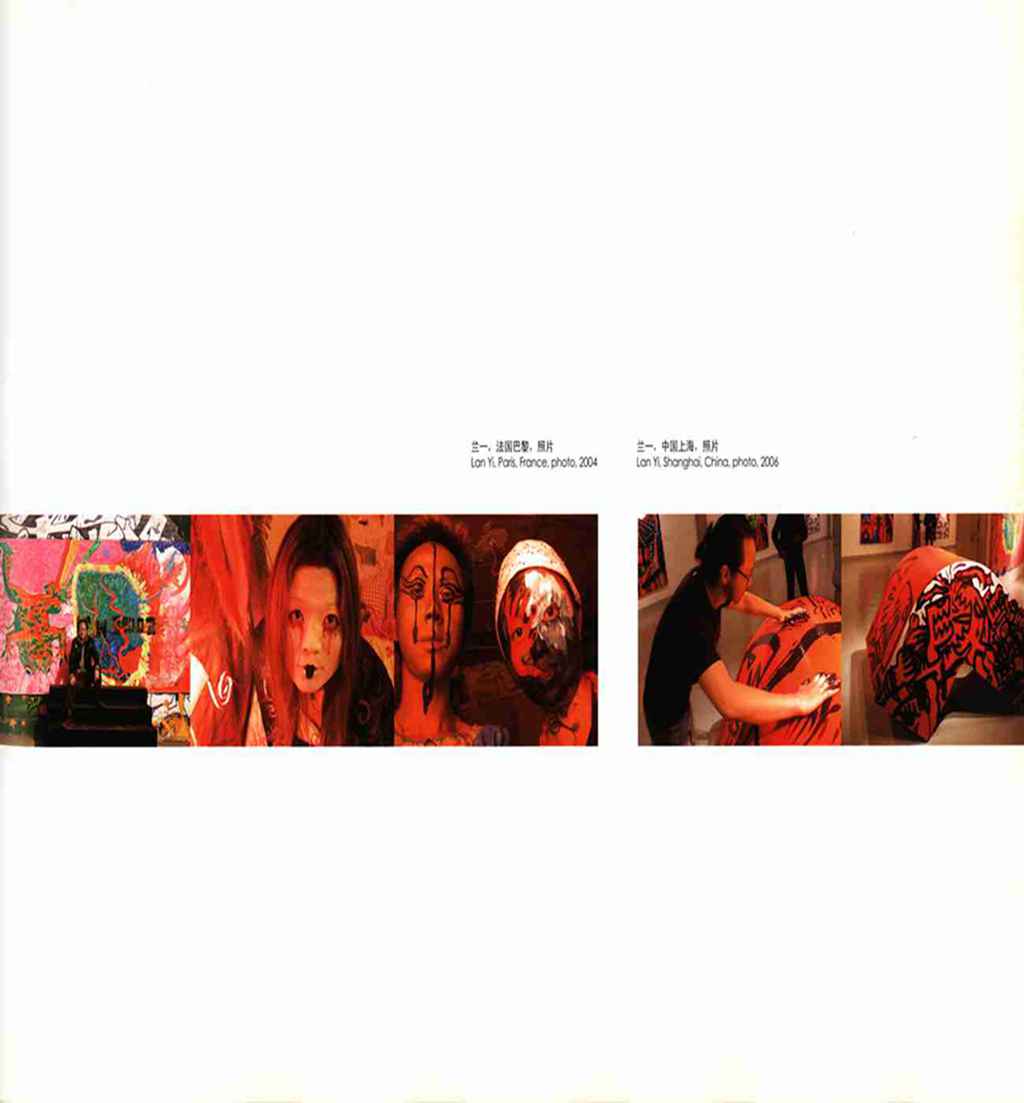

兰一自幼喜欢卡通,小学就开始大量临摹当时流行的卡通作品,也包括军事装备和电子游戏中的形象。 由于兰一幼年的这些绘画才华, 一直在学校负责黑板报。兰-由此经历开始其艺术之旅,经过在国内艺 术院校求学再至法国开展其涂鸦艺术。兰-多年所做的创作,直没 有脱开涂鸦艺术带给他的艺术经验。这类卡通、涂鸦作品为年轻人开辟了一个专属领地,来发挥他们被主流社会所忽视的表达权利和价值认同。对比于国内流行的大多数卡通绘画为迎合艺术市场所呈现的招牌形象,兰一的画作更加自由而不拘一格。在上次“绘画之乱”展中,兰一将户外街道的场景移植到画廊中,利用现场涂鸦对场景进行了置换。这次展览,兰一将海外多年涂鸦和创作的记录照片与最新的画作同时展出,来显示其绘画方式的出处与演进史。涂鸦绘画方式在美国1980年代开始进入主流当代艺术领域,如基斯·哈林(Keith Haring)、 巴斯基亚 (Jean-Michel Basquiat)等,都以非主流的亚文化形态最终被主流社会所接受。以涂鸦方式介入当代艺术的中国艺术家还不多见,因此兰一的经验属于少数的个案。